L'Agence de presse de l'innovation

Flux européens : le pavillon français peut-il retrouver des couleurs ?

Article publié dans L’Officiel des Transporteurs - Le 16 janvier 2024

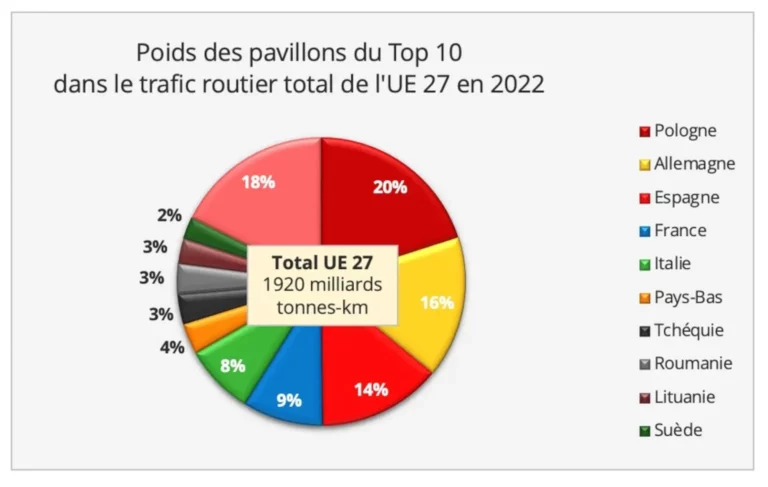

Loin derrière la Pologne, l’Allemagne et l’Espagne, la France figure à la quatrième place dans le top 10 européen du trafic routier avec 173 Md tkm en 2022. Talonnée par l’Italie (21 % de croissance en 5 ans), elle se maintient à une position stable.

Aux portes de l’Europe, les guerres russo-ukrainienne et israélo-Hamas intensifient les incertitudes économiques. Résultat, la Commission européenne (CE) vient de réviser à la baisse ses anticipations de croissance qui, désormais, se limitent à 0,6 % pour l’année 2023, aussi bien dans la zone euro que dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Pourtant, en mai dernier, ses prévisions propulsaient la hausse du PIB de l’UE à 1,1 % au sein de l’Union monétaire et à 1 % pour les Vingt-Sept. Autrement dit, après la forte activité post-Covid des neuf premiers mois de 2022, le PIB s’est contracté sur le dernier trimestre et ne s’est guère détendu au cours des trois premiers trimestres de 2023. Passé le pic de 10,6 % en octobre 2022, l’inflation devrait redescendre à 5,6 % pour l’ensemble de 2023, puis à 3,2 % cette année et à 2,2 % en 2025 dans la zone euro. Contre 6,5 % en 2023, 3,5 % en 2024 et 2,4 % en 2025 dans l’ensemble de l’UE.

Ralentissement de la demande de transport en Europe

Bien entendu, ce contexte économique ralentit le commerce mondial qui se répercute à son tour sur le transport routier de marchandises (TRM) en Europe. Lequel était évalué par Eurostat en septembre 2023 à 1 920 milliards de tonnes-kilomètres (Md tkm) pour 2022, dont 742,8 Md tkm pour le transport routier international de l’UE-27. Dans son rapport de juillet dernier, le cabinet de conseil Transport intelligence (Ti), allié à l’Union internationale des transporteurs routiers (IRU) et à Upply, un acteur européen de la digitalisation du transport de fret, prévoit que le chiffre d’affaires global du TRM européen s’établira à 456,7 milliards d’euros en 2023, soit une progression de 1,4 % en 2023, contre 3,5 % en 2022. Tandis que la hausse sur les marchés domestiques tombera de 2,2% en 2022 à 0,5% en 2023, le taux de croissance sur les lignes internationales sera quasiment divisé par deux à 3,4% contre 6,4% en 2022. Quant au Benchmark des taux de fret routiers européens de novembre 2023 réalisé par Ti, IRU et Upply, il établit que l’indice des taux spot chute à 125,4 au troisième trimestre 2023, plongeant pour la première fois depuis 2017 en-dessous de l’indice contractuel (128,1). « La demande de services de transport a ralenti depuis le second semestre 2022 », constate ainsi Thomas Larrieu, DG d’Upply. Même celle du commerce électronique qui s’était pourtant révélé si dynamique durant la pandémie. De même, le secteur automobile, historiquement pourvoyeur de flux importants pour le transport routier, connaît aussi des difficultés, bien qu’il donne des signes de reprise.

Le pavillon français stable à sa quatrième place

« Au niveau européen, la Pologne, qui a pris la tête du palmarès dès 2019, affiche 385 Md tkm en 2022, soit 20 % du trafic total européen, en hausse de 1,4 % sur 2021. A la deuxième place avec 16 % du trafic routier, le pavillon allemand, détrôné par la Pologne, enregistre 303 Md tkm ainsi qu’une perte de 1,1 %. L’Espagne, qui occupe la troisième place (14%) depuis 2018 avec 266 Md tkm, comptabilise une perte de 1,3 % sur 2021. Quant à la France, elle arrive en quatrième position (9%) avec 173 Md tkm en 2022, subissant une perte de 0,9 % sur 2021 mais une hausse de 0,9 % sur 2018-2022. A la cinquième place (8%), l’Italie talonne la France avec 151 Md tkm en 2022 en hausse de 4,2 % sur 2021 », reprend Thomas Larrieu. A eux seuls, ces cinq pays pèsent 100 milliards de tkm, soit les deux tiers du trafic total européen. Sur fond d’inflation et de baisse de la demande de transport de marchandises en Europe, le volume d’activité du pavillon français (pour compte d’autrui) recule, successivement de 3,6 % au premier trimestre 2023, puis à nouveau de 5,9 % au deuxième trimestre 2023, constate le Conseil national routier (CNR) dans un rapport d’octobre 2023.

Fort de l’entrée en vigueur du paquet mobilité, le pavillon français pourrait-il alors reprendre des couleurs sur le marché européen ? Adopté le 9 juillet 2020 par le Parlement européen, le Paquet Mobilité Transport 1 (PM1), introduit selon un flux progressif des dispositions qui visent à rééquilibrer le jeu de concurrence en matière de réglementations sociales (et de coûts salariaux) entre les pays de l’ouest et l’est de l’Europe dans le TRM. Objectif : « Simplifier les règles sociales entre États membres et améliorer les conditions de travail des chauffeurs routiers, précise Isabelle Maître, déléguée permanente de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) à Bruxelles (Belgique). Une première mesure phare concerne le cabotage, avec un maximum de trois opérations de chargement/déchargement sur sept jours consécutifs, renforcée par une période de carence de quatre jours, l’enregistrement des passages aux frontières, un retour du chauffeur à son domicile toutes les quatre semaines ou encore un retour au siège social du camion toutes les huit semaines. » Ajoutons que les conducteurs doivent prouver que leurs rémunérations sont au moins égales à celle des pays dans lesquels ils sont détachés.

Des contrôles plus fréquents ?

Condition sine qua non : modifier les conditions de contrôle des heures de conduite et des heures de repos sur la route grâce des chronotachygraphes intelligents. Après la génération 1CV1 introduite en 2019, la génération 1CV2, rendue obligatoire sur les VI nouvellement immatriculés depuis depuis le 21 août 2023, rehausse la capacité de stockage des activités, de 28 jours (obligation légale actuelle) à 56 jours (nouvelle règle devant entrer en vigueur à partir de 2025). En option, ils pourront enregistrer les périodes de chargement/déchargement ainsi que leur localisation afin de simplifier les contrôles opérés par les forces de l’ordre dans le cadre des nouvelles règles de cabotage. Embarquant une cartographie, les prochains chronotachygraphes vont enregistrer automatiquement les passages aux frontières. Comme son prédécesseur, le 1CV2 dispose d’une fonction DSRC (Dedicated Short Range Communications) pour la transmission de données à courte distance. De quoi ouvrir la voie aux contrôles à distance par les forces de l’ordre. Cependant, le 1CV2 transmet aussi les temps de conduite. « En aout 2025, ces chronotachygraphes seront obligatoires pour tous les VI à l’international et aussi pour les utilitaires légers à l’international en 2026 », poursuit Isabelle Maître. La réglementation va-t-elle alors endiguer les distorsions de concurrence en obligeant les entreprises à respecter les règles ?

Le PM1 a évité de perdre notre marché domestique

« Dès l’application du PM 1, en février 2022, les transporteurs ont considérablement réduit leur utilisation abusive des VUL en TRM. Mais comme il y a eu peu de contrôles, ils sont revenus ! Il faut attendre le chronotachygraphe de de deuxième obligatoire en 2025 pour tous les camions et 2026 pour les VUL pour que s’opère un grand nombre d’améliorations, enchaîne Isabelle Maître qui constate qu’avec 450 contrôleurs sur toute la France, les besoins sont de deux à trois sous-dimensionnés. Il faut aussi savoir que les entreprises en Europe vont faire l’objet d’une notation avec une échelle de risque. Celles qui commettent le plus d’infractions seront également les plus contrôlées. » Selon la déléguée permanente de la FNTR à Bruxelles, « l’application de toutes ces règles va dans le bon sens. Mais je ne pense pas que le pavillon français reparte à l’assaut de l’international. Tout au plus, et c’est déjà pas mal, le PM1 lui aura évité le risque de perdre le marché domestique, notamment en renforçant l’encadrement du cabotage ! » Malgré la chute du trafic de cabotage (12,6 % à 21,7 Md tkm, selon Eurostat), la Pologne reste le pavillon leader incontesté en Europe. D’autant que la baisse du cabotage s’est compensée par le cross-trade en hausse de 4,5 % à 74,4 Md tkm), tandis que le trafic international de marchandises chargées ou déchargées en Pologne se maintient en 2022. Pour Thomas Larrieu, la mise en place du PM1 en juillet 2020, n’a pas ralenti la concurrence des pays de l’est. « Sur la période 2018-2022, la Pologne a connu une progression de 21,9 %, la Tchéquie de 60,2 %, la Lituanie de 23,4 %, l’Italie de 21 %, la Suède de 10,1 % et la France de 0,9 %. La grande perdante étant l’Allemagne qui cède 4 %. » Pourtant les choses changent. En témoigne Henri Le Gouis, DG de Bolloré Logistics Europe qui (CA 2022 : 7 milliards d’euros dont 56 % au niveau européen ; 6 500 collaborateurs) : « Au vu des marchés (aéronautique, automobile, luxe, pharma) que nous avons retenus pour notre développement, nous travaillons majoritairement avec le pavillon français. Ce qui nous permet, hors critère de sécurité, d’éviter la problématique liée au cabotage. »

Les bonnes pratiques à suivre

« Pour planter le décor, les transporteurs français prennent en charge 93 % du transport national. Une bonne nouvelle. En revanche, les transports internationaux depuis ou vers la France sont réalisés à plus de 90 % par les transporteurs étrangers. Dont 45 % par la Lituanie, la Pologne et l’Espagne. C’est là où il y a de forts leviers d’amélioration », pointe Thomas Larrieu. Mais avec quelles stratégies ? Pour les entreprises qui en ont les moyens, il peut être intéressant de racheter des transporteurs positionnés sur des marchés cibles. A l’instar d’Olano qui, dès 2020, a racheté l’entreprise espagnole Transportes Oteiza et le portugais Kartel et poursuit en 2022 avec le rachat de Devesa Express. Citons aussi Geodis qui a racheté le polonais Pekaes (1 200 salariés). « L’intérêt, c’est de maîtriser les flux et d’acquérir de la capacité (camions et conducteurs) en compte propre au lieu de sous-traiter en cascade », fait valoir Thomas Larrieu.

© Eliane Kan et Erick Haehnsen / Agence TCA